Como dos figuras singulares, diferentes, aisladas, únicas, raras para algunos, se alzan Gonzalo Córdoba y María Victoria Caignet en el panorama de la cultura cubana de los últimos 20 años, dado su entusiasmo y pasión –al parecer inagotables pese a acercarse ya a las 8 décadas de vida—por desarrollar en nuestro país un diseño industrial acorde con los materiales locales existentes, las condiciones climáticas, la racionalidad económica, el sentido de lo bello y la expresión de códigos y valores de una isla en cuyo destino se entrecruzan culturas provenientes de diversas regiones del mundo.

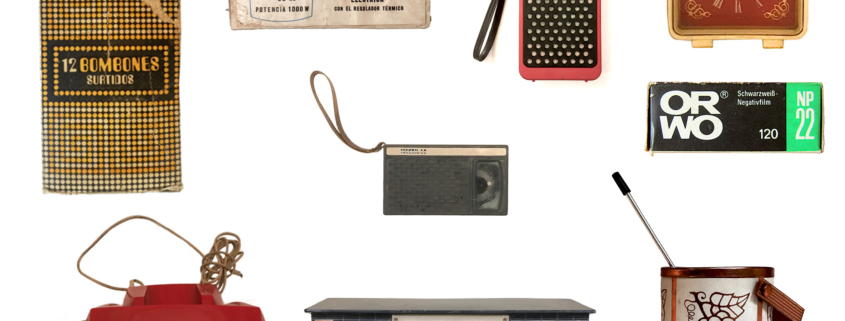

Por esas y otras razones se decidió otorgarles . . . el Premio Nacional de Diseño en su primera edición, otorgado por la Oficina Nacional de Diseño por la obra de toda una vida, a quienes han laborado juntos ininterrumpidamente desde 1959 en diversas empresas cubanas, comenzando por aquel Taller de Diseño de Interiores y Muebles de la Comisión de Proyectos Turísticos, en la entonces Junta Central de Planificación, hasta la Empresa de Producciones Varias (EMPROVA). Resulta sorprendente conocer que ambos realizaron más de 6 mil diseños para ser producidos por empresas tales como la textilera Ariguanabo y el Combinado del Vidrio, y un sinnúmero de pequeños talleres en los que tenían como norma que todos los materiales debían ser nacionales: maderas, textiles, pieles, tejidos de fibras, mármol, metal, y cuando se trataba de diseñar el interior de espacios públicos u oficinas, incluir siempre obras de artistas cubanos de la plástica, consagrados o jóvenes talentos.

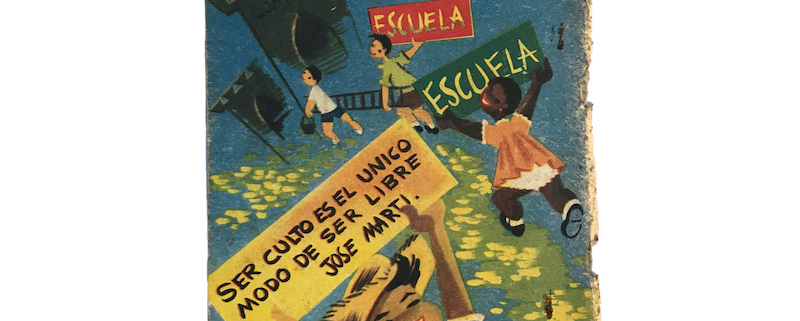

La cubanidad contemporánea de los ambientes fue orientación permanente en todos los proyectos que participaron ya fueran hoteles, hospitales, casas de gobierno, viviendas, restaurantes, casas de protocolo, pabellones para ferias y exposiciones, escuelas, círculos infantiles, lo que extendían hasta el vestuario de los trabajadores que debían tomar parte de estas actividades, según lo expresado por ambos cada vez que le preguntaban acerca de sus puntos de vista. En más de una ocasión arremetieron contra todo tipo de lujo (dado lo artificioso del concepto) apoyándose en aquella observación de José Martí sobre “el lujo venenoso es enemigo de la libertad, pudre el hombre liviano y abre la puerta al extranjero…” pues su máxima, la divisa insobornable que sustenta su trabajo fue siempre, y es, la defensa de nuestro diseño… y creer en lo nuestro y crear lo nuestro.

Durante las décadas de los 60 y 70, Gonzalo y María Victoria formaron parte de numerosos proyectos y exposiciones en los que parecía cobrar fuerza la idea de un diseño nuestro, local, “tercermundista”, apropiado a las circunstancias locales y que estableciera los vínculos necesarios con la escena artística internacional, con la cultura occidental a la cual pertenecemos. En esos años se debatía intensamente acerca del valor del diseño en la calidad de vida de la sociedad cubana, de su más que importante papel en la sustitución de importaciones (para el ahorro de divisas) como posible renglón de exportaciones, así como lo concerniente a su significación en la escala de valores culturales, morales, ideológicos y políticos.

Recuerdo la creación de la Escuela de Diseño Industrial e Informacional, adscrita al Ministerio de la Industria Ligera, a fines de los 60, dotada de un magnífico equipo de profesores y dos importantes graduaciones; la visita a Cuba de Tomás Maldonado (Director de la Escuela de Ulm, heredera de la mítica Bauhaus), Gui Bonsiepe, Yuri Soloviev, Armand Mattelart; la creación de varias oficinas de diseño industrial (en especial la del Instituto Cubano de Investigaciones y Orientación de la Demanda Interna), contribuyendo al desarrollo del diseño de objetos en sus diversas escalas pues los planes de construcción a lo largo del país se multiplicaban y exigían, en consecuencia, respuestas a las crecientes demandas de mobiliario, iluminación y ambientación en general.

Por primera vez se debatía el concepto de diseño ambiental, defendido inteligentemente tantas veces por el arq. Fernando Salinas (quien al ser nombrado Director de Artes Plásticas en el naciente Ministerio de Cultura, 1976, no vaciló en cambiar el nombre de su oficina por el de Dirección de Artes Plásticas y Diseño) mediante artículos, ensayos, coloquios, seminarios, eventos. Ya desde entonces, y mucho antes, Gonzalo y María Victoria tenían muy claros la profundidad de dicho concepto, su alcance e integralidad, su inserción en las distintas esferas de la vida cotidiana, por lo que se sintieron como peces en el agua en medio de aquel clima cultural vivificador. Para ellos resultaba vital la plena conciencia del fenómeno pues veían en él un modo eficaz de superar la dependencia y el subdesarrollo despiadados que hace menos libres a nuestras naciones no solo en lo económico sino también en lo ideológico y cultural.

La práctica concreta de ambos resultó un modelo de rigor y análisis, de sencillez y de tener los pies en la tierra pues nunca cedieron a los cantos de sirena del lujo y la importación salvo cuando un objeto solicitado rebasaba las capacidades tecnológicas existentes en el país: su labor fue descolonizadora en muchos aspectos. Aunque trabajaron siempre “hacia adentro” de los espacios en busca de la belleza y el rigor funcional de los mismos, influyeron también en el “hacia fuera” ya que los arquitectos con los que laboraban reconocían de inmediato sus cualidades humanas y profesionales (en especial Antonio Quintana y también Raúl González Romero, Mario Girona, Galván, Josefina Rebellón, entre otros) quienes tomaban en cuenta sus observaciones para mejorar, en resumidas cuentas, el proyecto global en que se encontraban. Gonzalo y María Victoria “no caían en paracaídas”, como se dice vulgarmente, luego de la obra concluida, con el fin de “adornar” lo bien o mal diseñado, sino actuaban desde el inicio a la par de arquitectos y otros técnicos.

¿Cuando comenzó todo? Conversando con Gonzalo en medio de su última exposición con María Victoria, a propósito del Premio Nacional de Diseño (Diseñar, diseñar, diseñar, en el Centro de Prensa Internacional, La Habana, mayo 2004) y ante mi asombro de ver una silla diseñada por él en 1950, me confesó que fue el pintor Mariano Rodríguez quien lo estimuló a decidirse por esta especialidad, luego de visitarlo varias veces en una tienda de venta de muebles importados que Gonzalo administraba en la calle Calzada de El Vedado: “tu tienes mano para diseñar objetos y no importar más ninguno”, le dijo un día sobresaltado… En la exposición pude ver una de esas famosas sillas, nombrada Jaialai (por su similitud con las raquetas del deporte vasco), de cabilla redonda y junquillo, conservada intacta por más de 50 años.

De 1950 a 1958, una vez lanzado de lleno al diseño industrial, Gonzalo es llamado a diseñar el interior de importantes espacios de recreación: las cafeterías Wakamba, Kimboo, Karabalí, el bar La Zorra y el Cuervo, el Miramar Yacht Club, en La Habana, el Hotel Internacional en Varadero, y otros más que muchos recordamos por su coherencia, comodidad, “estilo” (una palabra muy en desuso), elegancia, frescura…en fin, personalidad que nos remitía a valores y códigos de ciertas zonas de la cultura cubana y caribeña aún cuando no pudiésemos determinar con claridad la pertenencia de esos rasgos en el diseño.

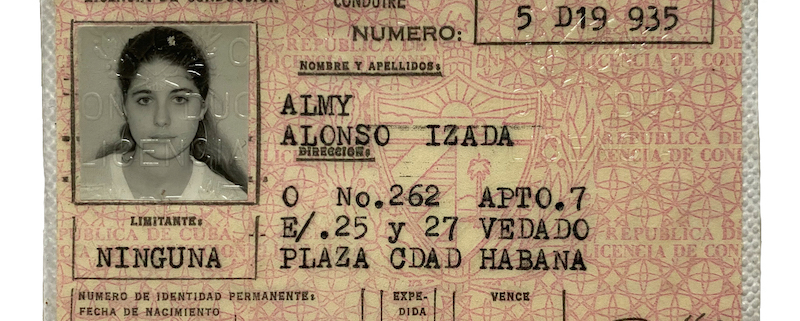

A partir de 1959 se une a María Victoria para compartir juntos nuevas aventuras y proyectos de interiores desde la JUCEPLAN y el MiCons, especialmente el complejo turístico Guamá, al sur de Matanzas, los hospitales Naval (La Habana) y Lenin (Holguín), salones de recepción, lobbys y oficinas en el Palacio de la Revolución, de las que emergen los diseños de la butaca Guamá y la mesa Isla, ambas de 1959. Durante el cuatrienio 1967-1971 su actividad internacional es grande pues significa el comienzo de una serie de participaciones en los Salones del Mueble de París y de Milán (considerada esta la meca del diseño de mobiliario) y exhibiciones en el Museo Liljab de Estocolmo, la sede de la FAO en Roma y el diseño interior de las Embajadas de Cuba en Checoslovaquia, Dinamarca, Suecia, Mongolia, Austria. Siguiendo la línea de objetos nuevos, crean las sillas MiCons, PR y PC en 1965, cuyos modelos se muestran en la exposición de este mayo del 2004.

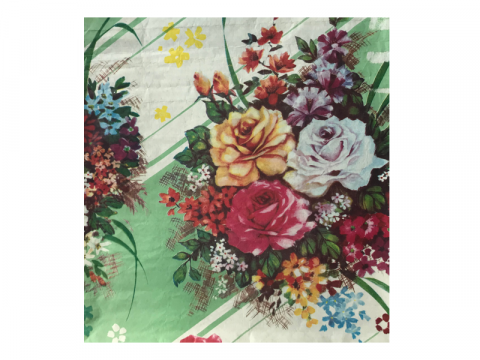

En 1967 conocen a Setph Simon, cuya Galería en París no tenía muy buenas perspectivas a pesar de contar entre sus diseñadores y artistas a Noguchi, pero de inmediato se arriesga a exhibir objetos de los diseñadores cubanos, en madera y mármol, recién llegados a Francia. Para sorpresa de todos, aumenta la clientela y las ventas y la motivación a continuar trabajando juntos durante varios años, lo que significó para ellos, modestamente, su introducción en ciertas zonas del mercado europeo. Entre 1972 y 1973 experimentan con telas en sus diseños para cortinas, manteles, doyles, camisas y hasta en luminarias de estructura de madera. De esta época nace su famosa vajilla Pescadora (paltos, portavasos, bandejas, cubiertos) en maderas preciosas y dos años adelante María Victoria emprende por su lado una nueva vajilla, esta vez en vidrio. Ya ambos habían lanzado las butacas Flora y Adria en 1974 y un conjunto de banquetas, con lo cual queda en evidencia su tenacidad y persistencia. Sorprende la variedad de soluciones que ambos enfrentan, lo mismo para ambientes domésticos y masivos (siempre en busca de la máxima eficacia y ahorro de materiales) que para ambientes de carácter privado o selectivo. No discriminan ingenio y talento entre unos y otros. Para ellos la divisa es la misma: creer en lo nuestro, crear lo nuestro.

Las exposiciones se multiplicaron a partir de 1979 en la Galería Habana hasta la última en 1991, Diseño amigo, en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, antes de esta que ahora comento a propósito del Premio.

Sin dudas, por lo que han sido mayormente conocidos es por su labor en la EMPROVA a partir de 1974, bajo el estímulo constante de Celia Sánchez Manduley, quien vio en ellos la garantía de impulsar un diseño cubano desde su origen hasta su recepción. Será bien difícil, cada vez que se nombre dicha empresa, no recordarla a ella (ya fallecida) y a ambos, aún hoy todavía en activo a pesar de su retiro oficial. Córdoba se encuentra enfrascado en la remodelación del complejo turístico Guamá, y María Victoria dedicada al diseño de tapices textiles en su casa, lo cual es un buen síntoma para quien pueda albergar dudas sobre las capacidades intelectuales y físicas de ambos.

Su labor de diseño, comenzada en el campo del mobiliario y que durante las décadas del 80 y 90 continuó produciendo modelos únicos como las sillas JG (1985), Queta, Matías y Luigi (1990) y la butaca MV (1987), se ha extendido a otros campos entre los que hallamos el desarrollo de textiles (en hilaza de algodón y fibra de henequén, por ejemplo), estampados, vidrio y soplado, la madera, el mármol y los metales (para objetos de escritorio), luminarias… porque su interés, en resumidas cuentas, es el ambiente, los espacios en los que el hombre vive y trabaja, sueña y reflexiona, goza y duerme.

Nada humano es ajeno a la actividad de diseño desde finales del siglo xix cuando se planteó la desaparición de las diferencias entre artes mayores y menores, y se luchó por dotar de significación cultural al universo de los objetos que rodean al hombre a pesar de que, en gran parte del siglo XX, una gigantesca ola de banalización y frivolidad (imbuida más por el espíritu de “embellecer” los productos) marcó esta actividad en determinados sectores del consumo y la industria dependientes (en especial en los países en vías de desarrollo) que preferían, y prefieren, importar antes que diseñar y creer en sus propias capacidades.

Entre el consumo desenfrenado (sobre todo si es de productos extranjeros) y el estímulo a lo local se ha movido una vasta zona de la teoría y la praxis de la actividad de diseño en nuestras regiones económicamente menos desarrolladas aunque exista hoy una mayor conciencia acerca de la estetización de la vida cotidiana y el diseño ambiental como disciplina rectora del mejoramiento de nuestros espacios.

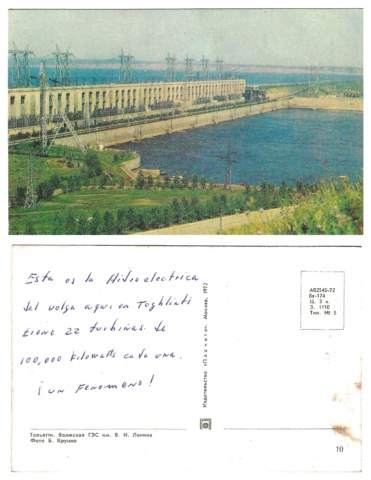

Solo en el mundo moderno algunos países escandinavos han logrado superar tales obstáculos, barreras o dicotomías, luego de desarrollar sus propias escuelas y profesionales, anticipándose así a modelos que hoy podemos considerar válidos aunque respondan específicamente a sus realidades materiales y espirituales, bien distintas a las nuestras. En ellos el diseño ha alcanzado una importancia histórica y un enorme prestigio como actividad de altos valores culturales y espirituales: Gonzalo Córdova y María Victoria Caignet han asumido, desde el principio de sus carreras, esta rica herencia y se han apropiado de sus expresiones tanto como del impulso que esta disciplina cobró en los años iniciales de la revolución de Octubre de 1917 cuando un notable grupo de creadores (arquitectos, artistas, escritores, dramaturgos, cineastas) decidieron transformar el antiguo orden prevaleciente en la gigantesca geografía de la entonces Unión Soviética.

Herederos de ambas experiencias históricas, del know how norteamericano y del savoir faire francés, vertieron todo su talento y capacidad en la olla cubana (ya de por sí un verdadero ajiaco, al decir de Fernando Ortiz, donde se mezclan diversos componentes culturales de varias partes del mundo) para producir un conjunto notable de objetos en los que puede sentirse también, y con particular fuerza, el todo mezclado guilleneano. Claro que no partieron de la nada, ni de inspiraciones divinas, pues nadie puede hacerlo ya desde que el Renacimiento divulgó la apropiación del legado clásico greco-latino para transformar en lo adelante (hacia todo el mundo moderno y contemporáneo) las viejas nociones de pureza y originalidad que tantos inútiles dolores de cabeza han causado.

Por esos sus creaciones resultan vivas, familiares, a tono con las circunstancias de la vida, por muy difíciles que estas sean. No encontraremos en sus diseños nada disparatado, snob, frívolo, antiguo, absurdo, tonto, inútil, imposible de realizar. Son diseños de aquí y de ahora, afincados en nuestra realidad, expresión de lo mejor de una cultura artística que bebe de lo académico y popular a la vez, que se nutre de las fuentes en cualquier lugar del mundo, sean del Lejano Oriente o de Jamaica, a 70 millas de distancia. De ahí su espíritu democrático y universal, su respuesta, anticipada ya desde la década del 60, a los intentos de una globalización que amenaza con borrar nuestras diferencias y nuestras conquistas.

Por eso cobra tanta fuerza la divisa del trabajo de estos dos premiados, con toda justicia, diseñadores: creer en lo nuestro, crear lo nuestro.

Cuba Material

Cuba Material

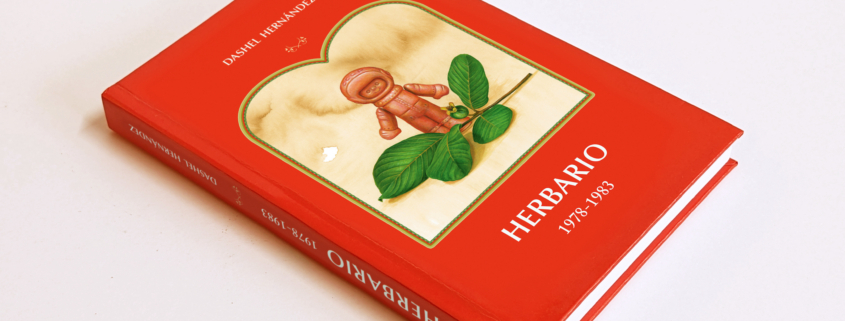

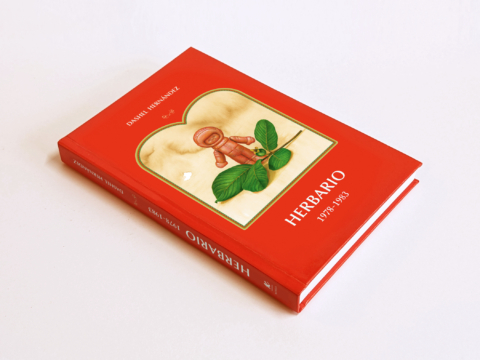

Dashel Hernández

Dashel Hernández

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Dashel Hernández Guirado

Dashel Hernández Guirado

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material Cuba Material

Cuba Material Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material