Jarro plástico, producido por EPSA (Empresa Comandante Pedro Sotto Alba). Hecho en Cuba. Colección Cuba Material.

En el enlace siguiente puede descargarse el texto que el escritor y ensayista Antonio José Ponte leyó en la Universidad de Nueva York (NYU) en el 2013, cuando ocupaba la cátedra Andrés Bello del King Juan Carlos I of Spain Center. El texto, del que he copiado unos fragmentos, fue publicado por la revista Emisférica: No tenemos recetas para los alimentos del futuro:

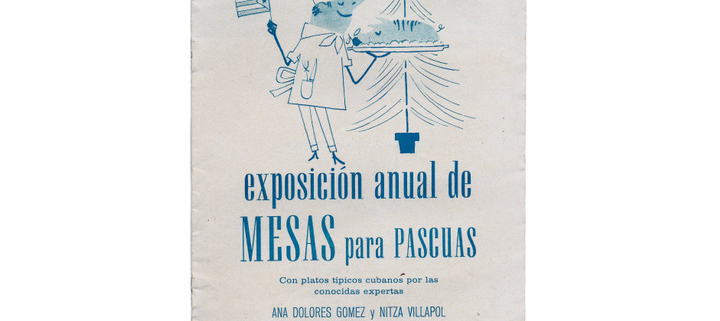

«Muy buenas, amigos televidentes. Con ustedes una vez más, como siempre, ‘Cocina al minuto’ con recetas fáciles y rápidas de hacer». Este saludo no es mío. Pertenece al comienzo de un longevo espacio de la televisión en Cuba. Lo pronunciaba Nitza Villapol. Pero ya dicho, puedo darles a ustedes las buenas tardes, y agradecerles que estén aquí. Y agradecer, una vez más, al King Juan Carlos I de Spain Center por darme la oportunidad de hablar ante ustedes.

En 1997, la publicación de un libro me hizo viajar por primera vez desde La Habana a Miami. Mi libro se ocupaba de la gastronomía cubana, aunque extendía los ejemplos más allá del caso nacional, hasta sociedades que atravesaban escasez y racionamientos de víveres, países en guerra o en posguerra. No se ocupaba exclusivamente de secretos nacionales, puesto que en la Cuba bajo régimen revolucionario habíamos llegado a preparados semejantes a los del París sitiado de la guerra franco-prusiana o a los de la Barcelona de la guerra civil. Las carencias cubanas podían encontrar semejanzas en ejemplos de los diarios de Virginia Woolf durante los bombardeos o en un apunte londinense del poeta italiano Eugenio Montale ante el escaparate de un comercio, durante las restricciones de posguerra.

Las comidas profundas era un librito sobre la imaginación cubana al comer, acerca de la imaginación puesta en aprietos a la hora en que faltan los ingredientes. No se trataba de un libro de recetas (aunque aparecen las instrucciones para fabricar un bistec de frazada) sino, más bien, un recuento de forrajeos y trapicheos, acerca de cómo el cubano sustituía con tal de comer. De cómo no encontraba un ingrediente y lo suplía por otro, de cómo fabricaba por aproximación.

Editado por el pintor Ramón Alejandro y con dibujos suyos, en sus páginas cabía la nostalgia, el anhelo por las comidas perdidas, y eso fue lo primero que percibieron los amigos y conocidos a los que me fui encontrando. De manera que me llovieron las invitaciones a restaurantes y fondas miamenses. Y no solo por el tema del libro, sino también porque también yo llegaba de Cuba y había que calmarme a toda costa el hambre vieja.

Así que emprendimos, mis viejos y nuevos amigos y yo, excursiones antropológicas hasta la friturita de malanga o el batido de anón. Y un mediodía me encontré almorzando en unos bancos rústicos a la sombra de unos árboles, alrededor de una casa semejante a un bohío pero que llevaba el nombre de «Palacio de los Jugos». Aquel palacio se alzaba junto a una autopista y entre los árboles podían distinguirse las cúpulas de una iglesia ortodoxa rusa. El lugar, con todas aquellas intersecciones, parecía quedar en un sueño o en un párrafo novelístico de Severo Sarduy. En él se intersectaban tantas líneas de la historia cubana: la choza de los primeros pobladores, la idea de un dios estadounidense—la carretera—y la idea de otro dios, eslavo, al que apelaban aquellas cúpulas en forma de cebolla.

Tantas intersecciones habían producido allí un punto de altísima concentración donde podían encontrarse todas o casi todas las comidas que hubiéramos dado por perdidas. Allí estaban, a un centenar de millas del país, las comidas con que soñaban los cubanos de la Isla. El exilio era, entre muchas otras cosas, una reserva gastronómica: la tierra de los ingredientes salvados y de las recetas que no se olvidan.

En Miami, entre cubanos, cualquier visitante habría estado expuesto a hospitalidades semejantes, más aun el autor de un libro dedicado a la cocina nacional. Y, puesto que en las sobremesas hablábamos de platos y llegábamos a detallar su modo de confección, no tardó en mencionarse el nombre de Nitza Villapol, que había cocinado delante de las cámaras de televisión, antes y después de 1959, en la abundancia pero también en la escasez. Y me hicieron ver en muchas casas, entre los potes de especias o encima de un refrigerador, las copias de Cocina al minuto que atesoraban.

A partir de aquellos ejemplares del recetario de Nitza Villapol habría podido fecharse la salida al exilio de cada uno de esos amigos y conocidos. No es que hubieran cargado con el libro como Eneas cargó con Anquises y los penates al salir de Troya, sino que, lejos ya de Troya, se dieron a la búsqueda de un ejemplar que fuese exactamente la misma edición por la que alguna vez se guiaran. Pues Nitza había publicado sus recetas bajo ese mismo título durante más de cuatro décadas, y mientras unos cocinaban guiándose por la primera edición de su obra, que era puntillosa en especificidades, otros lo hacían por las menos exigentes ediciones posteriores.

Cada cubano metido a cocinero tenía en Miami su Nitza Villapol. Aquellos ejemplares eran, en su mayoría, ediciones piratas o simples fotocopias. De manera que si dentro del país sustituíamos para comer, en el exilio se fotocopiaban instrucciones. La cocina cubana se salvaba gracias a la sustitución y la fotocopia.

(…)

«Las cosas empezaron a faltar», recordó en Con pura magia satisfechos. El documental, dirigido por Constante Diego, Adriano Moreno, Iván Arcocha y otros, es de 1983. Antes de que terminara esa década Nitza Villapol aprendería a no hablar de carencias en pasado y volvería a testimoniar desapariciones. «Las cosas empezaron a faltar»: la frase podría ser el comienzo de una historia de terror, de una novela de fantasmas. «Unas faltaron de pronto», se le escucha en el documental, «y otras faltaron poco a poco. Lo primero, así, notable, que faltó, fue la manteca, la grasa».

Permanecer en Cuba la hizo única. Se esfumaron sus competidoras: habría que rastrear cada una de esas historias personales. «Yo no cambio el privilegio de haber trabajado en estos últimos 22 años por nada en el mundo», reconoció en 1983. Escritora, directora, guionista y conductora televisiva, se vio obligada entonces a una cocina despojada, frugal y sin adornos. Intentó componer, a partir de muy pocas existencias, el rancho más sabroso.

Nitza Villapol hizo tres cuartos de su carrera profesional en puro páramo. Fue ascética, pero también imaginativa. Abogó por un régimen de sustituciones, dado a las metáforas, y emprendió un arte hecho de atajos y de trucos. Los nuevos tiempos la hicieron cambiar su método de trabajo. «Sencillamente, invertí los términos», confesó. «En lugar de preguntarme cuáles ingredientes hacían falta para hacer tal o cual receta, empecé por preguntarme cuáles eran las recetas realizables con los productos disponibles.»

Hizo la cocina por la que abogan hoy tantos maestros: cocina de estación. Aunque con la salvedad de que ella trabajaba en una estación única e interminable: no verano o primavera, otoño o invierno, sino estación de la crisis.

Debió soportar, junto a la economía estatal centralizada, los prejuicios del cubano al comer. Que pueden ser numerosos, como reconocieron tantos visitantes extranjeros y como puede leerse, por ejemplo, en un libro que escribiera Ernesto Cardenal luego de su visita a Cuba en 1970. El poeta y sacerdote nicaragüense hizo notar cuántos frutos eran desaprovechados al no entenderlos como alimentos para el hombre. Mientras el país vivía una crisis de abastecimiento, mucho de lo que se comía en tierras vecinas no era considerado comible por los cubanos.

«Cocina al minuto» enseñó a la teleaudiencia lo que ciertas cocinas latinoamericanas hacen con las cáscaras del plátano verde: una suerte de ropa vieja vegetal o falsa vaca frita. Dio a conocer nuevas adquisiciones de la acuicultura, como la tilapia. Recurrió al sofrito con agua en lugar de grasa, al picadillo de gofio y no de carne, a los huevos fritos en agua o leche o tomate. Insistió en la tortilla de yogurt porque no había otra cosa que echarle a los huevos batidos. Pero es falso que Nitza Villapol enseñara a hacer bistec de una frazada de limpiar el piso, y tampoco es suya la receta de la pizza de condones derretidos en lugar de queso. Las aberraciones de su culinaria, si las tuvo, no llegaron a lo indigerible.

Se ha dicho que ella integró la comisión que estableció las dosificaciones de la libreta de racionamiento. La acusación (porque se trata de una acusación) tiene base: Nitza debió ser consultada en tanto nutricionista. Ella pudo entender como justa aquella solución: las carestías no iban a significar desigualdades sociales, y con el esfuerzo de todos iba a alcanzarse la prosperidad que prometían los clásicos del marxismo.

La mayor parte de su vida profesional transcurrió bajo sospecha de apuntalar al régimen revolucionario y de justificarlo con la confección de sus platos. Conformista como fue (todo cocinero de estación es conformista), la acusaron de complicidad con el desabastecimiento. Aunque en este punto ella demostró mayor responsabilidad que las autoridades políticas.

Cierto que compartió el optimismo de la propaganda oficial, pero no trampeó. Quien quisiera hacerse por aquellos años una idea exacta de la economía del país habría hecho mejor en atender a «Cocina al minuto» que a los noticieros televisivos y cinematográficos. Pues, mientras estos últimos mostraban cosechas exitosas que muy dudosamente llegarían a los mercados, Nitza ponía al fuego estrictamente aquello que su ayudante Margot Bacallao veía descargar de los camiones de distribución.

(…)

Resulta interesante comparar las distintas ediciones del recetario Cocina al minuto. Comparar, por ejemplo, una edición prerrevolucionaria y una posterior a 1959. Salta enseguida a la vista que la economía del nuevo régimen simplifica o hace imposibles las maneras anteriores. De una a otra edición desaparecen las especificidades, las marcas y los patrocinadores. Los huevos que exigen las recetas dejan de ser de La Dichosa, el arroz no es Gallo, el aceite no va a ser más de El Cocinero. Unos años después de 1959 no existe más que un productor y una marca: el Estado. Huevos, arroz y aceite cobran la calidad de los arquetipos. Y, dada su inalcanzabilidad, la calidad de los arquetipos platónicos.

A juzgar por el lenguaje utilizado, en esta nueva época ningún producto parecería obtenible mediante compraventa. Lo dan por la libreta de racionamiento, viene a la bodega. Lo dan: como si no fuera en venta, sino una donación benevolente. Viene a la bodega, como si el artículo tuviese autonomía de movimientos. La nueva economía logra que la comida entre en el ámbito de lo milagroso. Un litro de aceite comienza a ser algo así como un dios rubio que baja a la tierra. El país parece abastecerse en un tiempo desprovisto de conexión con el dinero. Es la emulación socialista entre brigadas lo que crea la comida, es el trabajo sin retribución alguna, voluntario, el que va a construir el socialismo.

Después de 1959, muchos ingredientes de aquellas primeras ediciones de Cocina al minuto parecían escritos en una lengua muerta indescifrable. Nitza debió desprenderse de ellos como si se tratara de detalles accesorios, de majaderías de la erudición culinaria. Tachó, con tal de reeditarse. Y agregó a las reimpresiones de sus recetas un ingrediente con el que antes no contaban: la ideología política. El lugar de la publicidad comercial empezó a ser ocupado por la propaganda de Estado. Y dispuso como epígrafe de las nuevas ediciones esta frase de Friedrich Engels: «trasguean las tradiciones en la mente de los hombres».

Se trata de un Engels oblicuo, no muy canónico, un Friedrich Engels casi hermanos Grimm, que habla de duendes hogareños. Pero lo importante (como sabía todo el mundo) era traer a cuento, por la razón que fuera, a tan pesante autoridad. La frase de Engels era como el sellito de Kim Il Sung en la solapa del traje que se vistiera. Que quien entrara a la cocina distinguiera a la entrada la inscripción de ese nombre. A lo que habría que añadir las declaraciones políticas puestas en el prólogo del libro.

Las ediciones prerrevolucionarias de Cocina al minuto se abren con páginas de publicidad comercial. Contienen dibujos de Raúl Martínez, quien luego será traductor de la iconografía revolucionaria al pop art, cultivador de un despecífico pop en el que figuran los retratos seriales de Fidel Castro o de Ernesto Guevara. La introducción en esas ediciones anteriores a 1959 brinda consejos acerca de cómo combinar un menú y ofrece propuestas de menús para dos semanas.

La edición de 1980 conserva ese prólogo, aunque le antepone uno más extenso e historicista y suprime las propuestas de menús. Evidentemente, a comienzos de la tercera década de la era revolucionaria resulta arriesgado ofrecer pronósticos económicos incluso para un par de semanas. Y un listado de menús dejaría ver la pobreza y monotonía reinante. Descartados las propuestas de menú y los reclamos comerciales, iban a suprimirse también los dibujos de Raúl Martínez entre receta y receta. Cocinar y comer se había hecho un ejercicio grave, de adustez.

Los libros de recetas culinarias tratan, no importa cuál sea su fecha de publicación, de seducir a los sentidos. Prometen delicias, abren el apetito, empujan al consumo. Si un eufemismo llama a las obras de literatura erótica «libros de una sola mano», los libros de culinaria podrían ser llamados «libros de las muchas puertas». Porque hojearlos inclina a abrir estantes, anaqueles, despensas, refrigeradores, neveras, hornos y microwaves.

Desde sus inicios, Nitza Villapol se preocupó poco de lo placentero. Fáciles y rápidas de hacer, avisaba de sus recetas al inicio de cada emisión televisiva. No apetitosas, no sabrosas. No había adjetivo alguno que apuntara al apetito. Las fórmulas de Cocina al minuto se preciaban de velocidad y viabilidad. Como si el móvil en sus comienzos, la necesidad de comprarse de un automóvil, dictase aquellas obsesiones. Como si el disgusto por tener que cocinar hiciera apurar el paso y salir pronto de allí.

Incluso las ediciones prerrevolucionarias de su recetario apelaban, antes que a una vida de goce, a una vida de correcta nutrición. Nitza no dejó por escrito demasiadas muestras de su entusiasmo por la comida. Si algún júbilo tuvo venía de un equilibrio vitamínico antes que de una consistencia o un sabor. Fue una maestra severa, había en ella poco de gustosa. Y en sus introducciones y recetas no hay que buscar más que simple prosa comunicativa: Nitza Villapol no es M. F. K. Fisher.

De todo lo anterior puede conjeturarse que no le costara demasiado pasarse al sermón político. En la edición de 1980, su libro agrega razones históricas a las razones nutricionistas. Una nueva introducción recorre la historia nacional de los alimentos. Y comienza por la afirmación de que los primeros habitantes del país habían alcanzado una cultura elevada en materia de alimentos, cultura que los conquistadores españoles no supieron aquilatar. Cocina al minuto se hacía, pues, anticolonialista. Con tal de acusar al imperio español, su autora inventaba para Cuba los refinamientos de un imperio azteca o inca. Para hacer ver la tremenda soberbia de los conquistadores, adjudicaba a siboneyes y taínos la cultura que no tuvieron nunca.

Cocina al minuto se hacía antimperialista al detallar los males del intercambio económico con Estados Unidos. La industria porcina yanqui (así la llama Nitza Villapol) separaba la carne de cerdo y sus derivados para la población estadounidense y dejaba a los cubanos la manteca. «Éstos», dice Nitza de los estadounidenses, «conocedores del valor de la carne de puerco como fuente de proteína, de alta calidad, y de vitamina B-1, vendían a Cuba, un pueblo casi analfabeto y por lo tanto en gran medida desconocedor de estas cuestiones de alimentación, y a sus gobernantes de turno nada interesados en la salud popular, una buena parte de la manteca que no consumían. Así, sin saberlo, el cubano contribuía a que sus explotadores pudieran comerse la carne de puerco y sus derivados como perros calientes, jamón, jamonada, etcétera».

En este esquema histórico, los cubanos comían sobras como esclavos domésticos, y la economía estadounidense invadía el país con manteca de cerdo, como si se tratara del agente naranja. Nitza Villapol responsabilizaba al bloqueo (por embargo) estadounidense de todas de las carencias que existían en Cuba.

Cocina al minuto se hacía antimperialista, aunque sabía distinguir entre imperios. Condenaba al español y al estadounidense, pero cantaba las alabanzas de la harina de trigo y la amistad soviética. «Símbolo de alimento desde que el hombre comenzó a cultivar cereales, es para nosotros también una parte de la eterna deuda de gratitud hacia el pueblo de la Unión Soviética y otros países de la comunidad socialista que en los momentos más difíciles tendió su mano amiga».

Todo el que haya frecuentado recetarios sabe que, en su mayoría, son organizados a la manera de un menú, desde los aperitivos y entrantes hasta los postres y licores. El orden de un recetario es el mismo de una carta de restaurante, aunque más frondoso. Cocina al minuto, que en sus primeras ediciones podía leerse de esa manera, presenta luego una ordenación muy diferente. Comienza, no por los aperitivos, sino por las recetas de arroz, el plato base del comer cubano, y concluye, no en los postres, sino en diversas recetas de ajiaco. Se trata de una muy extraña cena, capaz de servir un sopón a continuación de lo almibarado.

La explicación de estas transformaciones reposa en ese nuevo ingrediente con que cocina Nitza Villapol, la ideología. Friedrich Engels y la alabanza soviética, el discurso tercermundista y la teleología nacional. El ajiaco, pieza central en ese discurso de la nación que se conforma, viene de una conferencia de 1939 de Fernando Ortiz, Los factores humanos de la cubanidad. En ella Ortiz había sostenido que Cuba era, como nación, un ajiaco:

La imagen del ajiaco criollo nos simboliza bien la formación del pueblo cubano. Sigamos la metáfora. Ante todo una cazuela abierta. Esa es Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los trópicos… Cazuela singular la de nuestra tierra, como la de nuestro ajiaco, que ha de ser de barro y muy abierta. Luego, fuego de llama ardiente, y fuego de ascua y lento, para dividir en dos la cocedura… Y ahí van las sustancias de los más diversos géneros y procedencias. La indiada nos dio el maíz, la papa, la malanga, el boniato, la yuca, el ají que lo condimenta y el blanco xaoxao del casabe… Los castellanos desecharon esas carnes indias y pusieron las suyas. Ellos trajeron, con sus calabazas y nabos, las carnes frescas de res, los tasajos, las cecinas y el lacón… Con los blancos de Europa llegaron los negros de África y éstos nos aportaron guineas, plátanos, ñames y su técnica cocinera. Y luego, los asiáticos, con sus misteriosas especies de Oriente… Con todo ello se ha hecho nuestro ajiaco… Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas. Caldo denso de civilización que borbollea en el fogón del Caribe.

Siguiendo esta observación, Nitza Villapol fija el nacimiento de la cocina cubana en el momento en que el cocido español pierde en Cuba los garbanzos y se convierte en ajiaco. Fernando Ortiz propone una metáfora y Nitza la data históricamente. Según ella, existe una cocina cubana desde que existe ajiaco, desde que el cocido español pierde sus garbanzos. El ajiaco es, en los fogones, el grito independentista de La Demajagua.

Cocina al minuto reserva sitio de culminación al ajiaco porque es recetario interesado en justificar un nacionalismo, no en planear simples cenas. En sus reencarnaciones posteriores a 1959, el libro de Nitza Villapol intenta una teleología no muy distinta a la de Cien años de lucha, el discurso que Fidel Castro pronunciara el 10 de octubre de 1968. Teleología no muy distinta a la de Ese sol del mundo moral, el volumen donde Cintio Vitier historiara una ética de la nación. (…)

Cuba Material

Cuba Material