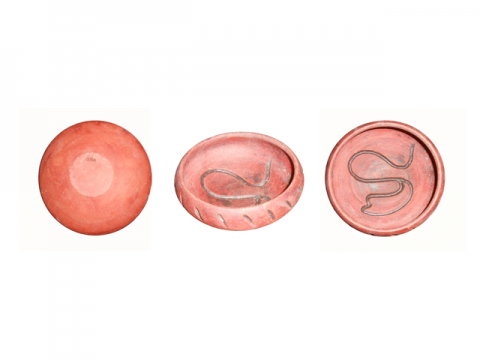

Cinturón de cuero, hecho por Carlos Téllez en los tempranos noventas. Regalo de Eida del Risco. Colección Cuba Material.

En los años ochenta, los mejores zapatos y cinturones que se podían adquirir en Cuba los hacían los artesanos. Como a estos últimos el gobierno no les permitía tener un punto de venta, tienda o boutique –a diferencia de quienes producían ropa y accesorios de vestir en otros países de Europa del Este–, estaban obligados a vendérselos al Fondo de Bienes Culturales, institución estatal que a su vez les vendía a estos la materia prima. Sin embargo, de manera clandestina y a precios más elevados, los artesanos cubanos también satisfacían desde su domicilio los pedidos de una clientela que no dejaba de rendirles pleitesía y favores.

Cuando se fue del país en los tempranos noventas, entre las pocas cosas que mi amiga Eida se llevó consigo estaba un cinturón de cuero que le había comprado poco tiempo antes (quizás en 1993) a Carlos Téllez, uno de los artesanos más famosos de La Habana de entonces. Carlos vivía en la calle D, frente al parque Mariana Grajales, en el Vedado, a un costado del preuniversitaro Saúl Delgado. Cuando conocí a Eida, poco más de 10 años después, aún conservaba el cinturón, no por nostalgia, me dijo, sino por lo que a falta de una definición mejor llamó recuerdo.

Yo estudié en el Saúl y visitaba el taller de Carlos Téllez desde finales de los años ochenta. Allí compré sandalias «romanas» y sandalias «de tiritas» –como les decíamos a las diferentes versiones de guaraches que por entonces se hacían (Carlos solía bromear conque él hacía «guaraches», no «guarachas», y que si alguien quería de las segundas debía ir a ver a Pedro Luis Ferrer, el trovador)–. También le encargué algún que otro modelo copiado de revistas extranjeras que caían en mis manos.

El taller de Carlos Téllez estaba en la azotea de una vieja casona del Vedado donde vivían varias familias. Carlos ocupaba la parte de atrás, sin vista a la calle, y a su casa se llegaba por la antigua entrada de automóviles. La pequeña puerta de entrada, a un costado de la que fuera una mansión, debe haber sido la que daba a la servidumbre acceso a la cocina de la casa. Una sala y una cocina pequeñitas ocupaban el primer piso, decorado al estilo modernista. Desde la sala, una escalera de madera conducía a un segundo piso, donde cabía apenas una sola habitación que servía de cuarto. Estaba aclimatada con aire acondicionado, un BK-2500 de fabricación soviética, y tenía el piso tapizado con una alfombra que, creo recordar, era de color rojo. En una esquina había un tocadiscos y un montón de discos de acetato estaban ordenados sobre el suelo. Una escalera menos sofisticada, de hierro, subía hacia la azotea. Allí, bajo un techo de zinc y rodeados por una cerca pirle (sustantivo genérico que los cubanos adaptamos de la marca Peerlees), Carlos hacía todo tipo de zapatos, cinturones y carteras, asistido por al menos un par de ayudantes, todas mujeres jóvenes y bellas.

Desde el 2009 he viajado a Cuba al menos una vez al año para pasar unos días con mis abuelos y mi mamá. La casa de los primeros, en la calle C del Vedado, queda a apenas dos cuadras de la de Carlos Téllez. En el 2013 fui a visitarlo para saber de él y, de paso, entrevistarlo para mi tesis doctoral, que trataba sobre la moda y la política en la Cuba de la Guerra Fría. Una vecina me dijo que hacía un año ya no vivía allí. Vendió la propiedad y se mudó a provincias, donde creía que había comprado una finca.

Cuba Material

Cuba Material