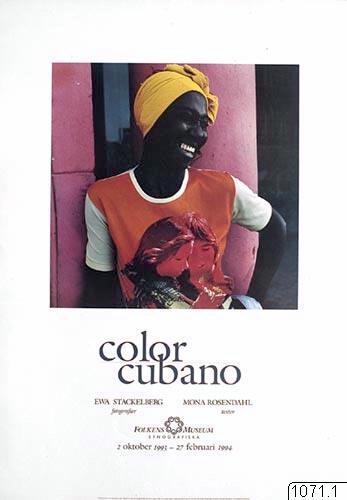

exilio y nostalgia: exposición Color Cubano

Este día fui por primera vez a la biblioteca central de Estocolmo y saqué la tarjeta para sacar libros prestados. Habían allí un montón de libros en español y muchos de ellos me interesaban. Empecé, por supuesto, por esos libros y autores que conocía de oídas pero que eran muy difícil de leer en la Habana. Lo primero que leí fue “La Habana para un infante difunto” de Guillermo Cabrera Infante. Luego seguí con Reinaldo Arenas, Kundera y Vargas Llosa. A partir de ese día y durante un año estuve continuamente sacando prestados y leyendo libros por varias ciudades de Suecia. Cada mes leía al menos una decena de libros. Ninguna otra vez en mi vida, ni antes ni después, he leído tanto como durante ese año.

También este día fui a mi primer museo en Suecia. A Pepe, el de mi cuarto, le habían regalado varias entradas al Museo Etnográfico y él me regaló una a mí. El museo estaba lleno de objetos y fotografías que exploradores y aventureros suecos habían recolectado durante siglos. Lo mismo había un tótem de una tribu de indios norteamericanos, que la lanza de un guerrero masái o el bumerán de un aborigen australiano. Había también una exposición temporal con un tema que yo conocía bien: Cuba.

La exposición, llamada Color Cubano, estaba compuesta principalmente de fotografías tomadas en la Habana contemporánea. Había también una típica sala cubana con muebles desvencijados, un televisor Caribe y una mesa cubierta con un nylon a forma de mantel. Sobre la mesa descanzaba una latica vacía de leche condensada que se había usado para medir un montoncito de arroz que alguna abuela iba a escoger. De las paredes colgaba la foto de algún barbudo, líder político o martir, no recuerdo. Los adornos podían ser un indio de yeso o laticas de Coca Cola cortadas para funcionar de búcaro a unas flores de plástico.

En el lugar también había un típico almendrón. Uno entraba por las puertas traseras y al son de música cubana que salía por las bocinas se ponía a mirar una serie de diapositivas que se proyectaban en el parabrisa del carro. Y allí sentado, me dí cuenta que esas escenas y esos objetos que hasta hace unas semanas eran tan familiares para mí, esos niños descamisados jugando al cuatroesquina o esa latica para medir el arroz, serían eso para mí: algo que miraría con la distancia que se mira un objeto de museo. Y por mucho que me alegrara de despedirme de muchas de esas cosas no podía negar el dolor que sentía al separarme de otras tantas. Y, por supuesto, me entró el gorrión y me eché a llorar a moco tendido, con sollozos y todo, por un buen rato. Por suerte ese día los suecos no estaban puestos para la etnografía y nadie se portó por allí durante ese tiempo. Si no, alguien hubiese pasado el embarazo de abrir las puertas de un almendrón y, entre las notas de un bolero, encontrarse a un tipo, flaco y pelúo, llorando desconsoladamente.Por Ernesto Fumero Ferreiro

Cuba Material

Cuba Material

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!