Bordando con la imagen, por Diana Fernández González

La Habana. 1850. Calle Mercaderes. Toldos multicolores suavizan la intensidad del sol para quienes asisten a realizar sus compras en algunos de los comercios que allí se concentran. Frente a uno de los tantos establecimientos se detiene un carruaje. El arrogante calesero -librea de color brillante adornada en oro, plata y galones, grandes polainas- controla, fusta en mano, el paso de las bestias. Las jóvenes -con sus delicados vestidos claros, escotados y bellos peinados al descubierto- apenas se mueven de sus asientos; se abanican y sólo miran hacia el interior en busca de la atención del empleado. Solícito, éste se acerca y les muestra, en plena calle, sus ofertas: tejidos variados en género y color, para ser seleccionados por sus agraciadas clientas…

Esta escena – común en la vida de La Habana de mediados del pasado siglo- es posible de reconstruir gracias a cronistas, pintores, grabadores y visitantes a nuestra isla, quienes nos han dejado sus múltiples y detalladas impresiones sobre los diversos aspectos de la vida cotidiana de la Cuba colonial. La vestimenta ha sido descrita –de forma textual o visual- por estos valiosos testigos de la sociedad cubana del siglo XIX, como si intuyeran el valor de la indumentaria, la cual -igual que la arquitectura, la decoración y la alimentación- forma parte de la cultura material y constituye uno de los aspectos que complementa la imagen del hombre dentro de su medio como una manifestación más de la cultura de un pueblo.

En Cuba, la poca tradición artesanal en lo referente a textiles e indumentaria anterior a la conquista y la casi total destrucción de la expresión de la cultura material y espiritual de los indígenas, explica la inexistencia de una indumentaria típica que -como en la mayoría de los países latinoamericanos- responda a la evolución del traje precolombino y a su mezcla con elementos de la vestimenta occidental y/o africana. A pesar de ello, la imagen del cubano comenzó a perfilarse en una «manera» de vestir diferenciada del peninsular, proceso que se inició a principios del siglo XIX y que se definió a mediados del mismo. El estudio de dichas peculiaridades vestimentarias en los diversos sectores de la población colonial cubana, constituye un campo fascinante y poco explorado de investigación. Entre las principales fuentes de información para cualquier acercamiento al tema se encuentran, sin duda, las artes plásticas. Grabadores, retratistas e ilustradores, cubanos y extranjeros, dejaron sus impresiones convertidas en valiosos documentos para el estudio y exploración sobre la imagen del hombre durante la colonia. Sobre estas fuentes y su relación con la vestimenta en Cuba durante la etapa colonial trataremos en los siguientes apuntes.

A la par que se poblaba la isla por los conquistadores y con el traslado de sus instituciones sociales y de clase y la destrucción de casi la totalidad de los vestigios de la cultura de los indígenas, se iniciaba la penetración de las formas del vestir europeas, según la moda imperante en España. La poca existencia de referencias –tanto escritas como visuales- del modo de vestir de los pobladores en los primeros siglos de la colonización nos impide detallar el atuendo de funcionarios, colonos y otros habitantes de la isla[i]. Cuando los criollos llegaron a componer una clase económicamente fuerte y al convivir cada día con los comerciantes y funcionarios españoles dentro de la vida social de la colonia, convirtieron en un reto tratar de alcanzar un nivel decoroso en su atuendo a fin de competir con el peninsular. Este sentimiento de competencia surgido por el contacto directo de nuestra oligarquía con los habitantes peninsulares de alta jerarquía propició desde el inicio que ambos vistieran de manera muy similar[ii].

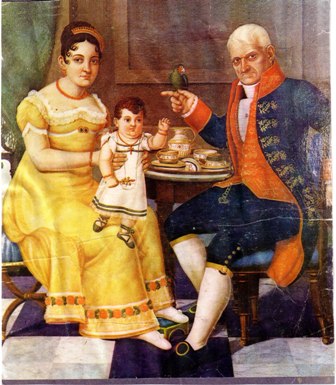

Los retratos de principios del siglo XIX que nos han legado pintores como Vicente Escobar (1757-1834) y Juan Bautista Vermay (1784-1833), nos presentan personajes de la sociedad cubana, elegantemente vestidos, con alarde de finos encajes y a tono con la moda europea. Los personajes que retratara Vermay para los muros del Templete en 1827, como representación de la Primera misa, reflejan tanto a la jerarquía oficial de la metrópoli, como a las familias adineradas de la oligarquía criolla. Hombres y mujeres son retratados por el artista con una línea de vestir común, reafirmando el señalamiento anteriormente expuesto: que los criollos adinerados competían en elegancia y ostentación con los miembros de las más ilustres familias europeas. A pesar de las diferencias climáticas, de modo de vida y de la existencia de una identidad nacional en la mayoría de los componentes de nuestra oligarquía, los hombres sufrieron la incomodidad y el calor que les proporcionaban las prendas que componían el traje masculino en Europa aquellos años[iii]. La mujer, sin embargo, se benefició durante estas décadas con la moda imperante, derivada de la llamada «moda a la antigüedad clásica», manifestada durante el breve período del Directorio francés[iv]. Tal como se observa en el retrato que hiciera Vermey a La familia Manrique de Lara, la imagen femenina respiraba sencillez y ligereza, mientras que el hombre sufría la incomodidad de un conjunto aún dentro de la línea cortesana del habit à la françoise.

A mediados del siglo XIX, con el poder económico alcanzado, la actividad social y cultural en la isla se incrementa y con ello, el afán de los criollos de ostentar su poder adquisitivo frente a los peninsulares. Como consecuencia, hombres y mujeres brindaron una mayor atención al cuidado y arreglo de su atuendo y era común que se comentara que “… en los teatros, conciertos, bailes y reuniones se observa un buen gusto general y con placer oímos diariamente a los extranjeros decir que el bello sexo habanero puede rivalizar por su elegancia con el de la parte más culta de Europa«[v].

Para informarse sobre las variaciones de los detalles de modas masculinas y femeninas, nuestra oligarquía no se limitaba a copiar de los peninsulares habitantes de la isla. El aumento de las comunicaciones permitió recoger información mediante los continuos viajes que realizaban las familias pudientes a Europa; asimismo se regularizó la difusión de variadas revistas de modas que lanzara París desde los inicios del siglo. Estas publicaciones contenían ilustraciones creadas por verdaderos artistas como: Helene Lelor, Compte Calix y Annais Toodouze, así como comentarios y recomendaciones sobre trajes, accesorios y peinados[vi]. En el primer tercio del siglo XIX, con el auge de las publicaciones, se suma a los folletos importados sobre modas el primer semanario editado en Cuba a partir de 1829: «La Moda o el Recreo semanal del Bello Sexo», excelente fuente que nos informa sobre gustos y preferencias de nuestras damas en relación a la moda importada[vii].

Las mujeres poseían variados medios para proveerse de las diversas prendas. La opción de realizar compras en Europa, en el propio París, era una vía. No obstante, existían en la isla condiciones adecuadas tanto para la adquisición de gran variedad de géneros textiles como para la confección de la indumentaria. Desde el siglo XVIII había en Cuba mulatos y negros libertos que se dedicaban a la sastrería y zapatería[viii]. El oficio de sastre -por tradición y habilidad especial que tenía la raza negra para la artesanía- se concentró en manos de éstos, estableciéndose en numerosos talleres en la capital. Algunos de estos sastres se anunciaban en los periódicos ofreciendo sus servicios[ix]. La presencia en la capital de una cantidad considerable de establecimientos comerciales destinados a la venta de tejidos importados y la existencia de numerosos talleres de sastres y costureras evidencian que nuestra burguesía ya no sólo se proveía de ropa comprada en España, sino que vestía con indumentaria de confección nacional, ya que la mujer cubana desarrolló grandes habilidades en la costura y el bordado como artesanía privada del hogar. Tanto la burguesa, conocedora del oficio a partir de su educación europea, como la de las clases pobres, a través de la enseñanza y costumbres españolas, llegaron a ejecutar labores de gran calidad y belleza, lo cual se convirtió en tradición mantenida a través de generaciones[x].

Es en estos años cuando se iniciaron las pugnas entre las principales corrientes ideológicas como expresión definitoria de nuestra nacionalidad, lo cual se expresó también en la vida cultural de la época. Del auto-reconocimiento característico de la etapa anterior se dio paso a la autodefinición de la cultura cubana. Cada corriente, cada tendencia, encontró la vía artística o cultural para materializar su función social. Se empezó a gestar una cultura diferente a la española, se perfiló un modo de vida cubano. Los criollos blancos se distinguían de los peninsulares por sus costumbres y hábitos, la forma de expresarse y hablar, por sus gustos y afinidades. A ello correspondió, lógicamente, un modo diferente en el vestir, apareciendo en este período las primeras referencias sobre las adaptaciones realizadas por las criollas en su vestimenta, con relación a la europea.

Las habilidades de la mujer criolla hacia la costura y su preferencia por la elaboración propia de su vestimenta, marcaron, indudablemente, la imagen de nuestras mujeres y fueron definiéndose ciertas peculiaridades que caracterizaron un «modo» de vestir «a la cubana», como revelación de una búsqueda de nacionalidad en su imagen dentro de la sociedad colonial. La simplificación en los peinados, la preferencia por prescindir del sombrero, el uso de vestidos escotados para el diario, el predominio del blanco en el color de los tejidos y la calidad artesanal en la costura y el bordado, resumen esos rasgos que diferenciaban a una dama cubana de la peninsular.

Estas peculiaridades de una manera de vestir diferente pueden ser observadas en la pintura de la época. Tanto en la obra de los retratistas, como en la de los grabadores costumbristas, surgidos por el auge de la industria tabacalera y la fundación de la Imprenta Litográfica de La Habana -al organizarse la presentación y envase del tabaco-, se reflejan estas preferencias de la dama criolla. Los franceses Hipólito Garnerey (1787-1858), Federico Miahle (1810-1881) y Eduardo Laplante (1818-?), el inglés James Gay Sawskins (1808-1879) y los cubanos Barrera y Barrañano, retratan la vida colonial de la isla; mención aparte merece el vasco Víctor Patricio Landaluze (1828-1889), quien se destacó, sobre todo, por reflejar con mayor interés toda la sociedad colonial y, en especial, la temática negra. A pesar de que casi la totalidad de estos artistas eran extranjeros y no obstante su evidente visión idílica de la realidad cubana, sus obras constituyen una valiosa referencia sobre las costumbres y vestimenta de gran parte de la población de la sociedad colonial.

La obra de Miahle –El Quitrín– de una de sus escenas costumbristas, puede ser considerada uno de los documentos visuales que con mayor claridad significa el carácter nacional de nuestras criollas. Tanto en la imagen retratada – tres señoritas con sus vestidos claros, escotados y sin sombrero-[xi], hasta la postura y la forma de disfrutar del ocio de las damas, caracterizan aspectos esenciales de la vida colonial cubana[xii].El predominio del color claro es observado en la mayoría de las representaciones pictóricas de la mujer cubana de la segunda mitad del siglo XIX. El pintor Guillermo Collazo (1850-1896), a través de La siesta, nos muestra la placidez del descanso de una dama con su clara vestimenta, dentro del entorno de una mansión colonial[xiii].

La moda masculina, cuyas variantes durante el siglo se limitaron a detalles y accesorios, no fue motivo de variaciones por parte de los criollos. Casacas, fracs y levitas seguían, tanto en sus géneros como en su corte, las orientaciones de la moda francesa o inglesa. A pesar de que no se evidenciaron adaptaciones en la manera de vestir del criollo con relación a la moda europea, hemos encontrado referencias sobre un acentuado gusto por el uso del dril (algodón crudo) para la confección de los conjuntos[xiv]. Bien es sabido que la preferencia por este fresco y claro tejido -reservado en Europa para la confección de prendas de uso deportivo o de campo- fue evidente en el período republicano, especialmente en las décadas 40 y 50. Sin embargo, observamos cómo desde mediados del pasado siglo se apuntaba ya lo que sería un peculiaridad del vestir del cubano, rasgo observado por el pintor Walter Goodman en los hombres[xv].

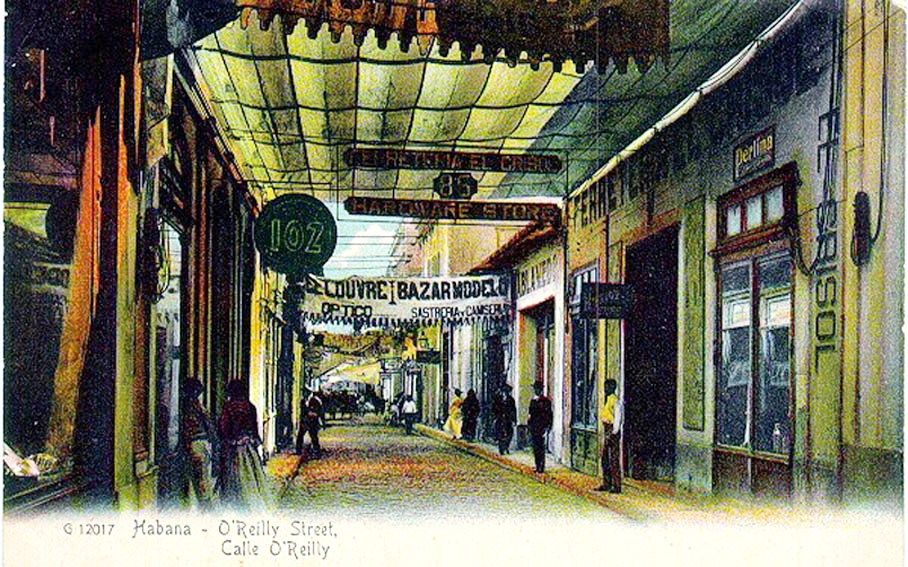

Los diversos géneros textiles eran ofrecidos por los comerciantes distribuidos en establecimientos ubicados en su mayoría en la ya célebre calle Mercaderes «…la Broadway de La Habana…», así como en Obispo y la calle de Ricla, mezclándose con sus tiendas de joyería y de abanicos, librerías, mercados de golosinas y refrescos. Las estrechas calles se llenaban de toldos a fin de proteger al transeúnte y posible comprador del castigo del sol[xvi]. Estos establecimientos no adoptaban el nombre del dueño, como era costumbre europea, sino que se denominaban de manera fantasiosa: Esperanza, Maravilla, La Perla, La Bella Marina, La Delicia de las Damas, El Rayo del Sol, etc., y permitían la compra a crédito por parte de su clientela. En cuanto a la confección de ropa masculina, a mediados y fines del siglo se multiplicaron los sastres quienes asumieron en gran mayoría la ejecución de la vestimenta masculina[xvii].

Si bien el retrato -como tema más frecuente a lo largo de la pintura del siglo XIX cubano- cuya función era consagrar a los principales personajes de las familias de alcurnia oficial y económica, nos legó un importante documento sobre las formas de vestir de las clases pudientes de la sociedad colonial, es la obra de los grabadores costumbristas quien reflejaría «…la tipología de nuestro siglo XIX, con extraordinaria gracia y ligereza“[xviii] y, dentro de ésta, a los sectores medios y pobres de la población cubana.

No cabe duda de la existencia de esta capa media negra o mulata que formaba parte importante de la población criolla cuyos patrones, en modas y maneras, eran los de la clase dominante de la sociedad colonial. Sobre la imagen del negro y la población mestiza en general, existe abundante información -tanto visual como escrita- por el hecho de llamar la atención de los visitantes y de los residentes en la isla como elemento pintoresco, caracterizador del peculiar mosaico étnico-cultural de la isla. Sobre ello, nos detendremos en otra publicación.

Por Diana Fernández González

Texto enviado por la autora. Pueden consultar otros en su blog Vestuario Escénico.

Diana Fernández González es diseñadora de vestuario escénico y profesora de Historia y Teoría del Traje y de Vestuario para la escena de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

La familia Manrique de Lara, por Juan Bautista Vermay. Tempranos 1800s. Imagen cortesía de Diana Fernández.

Retrato de Justa de Alto y Bermúdez, por Vicente Escobar. Tempranos 1800s. Imagen cortesía de Diana Fernández.

[i] Como es sabido, las condiciones del país no favorecían el origen de un ambiente cultural que permitiera el crecimiento de las artes; las manifestaciones plásticas se limitaron al dibujo lineal: trazos, planos, esbozos de La Fuerza, La Punta y otras construcciones militares, religiosas o residenciales.

[ii] “El traje usual de los hombres y mujeres en esta ciudad es el mismo, sin diferencias, que el que se estila y usa en los más celebrados salones de España, de donde se le introducen y comunican inmediatamente con el frecuente tráfico de los castellanos a este puerto» José Martín Félix de Arate. Llave del Nuevo Mundo, antemural de las Indias Occidentales. Comisión Nac. de la UNESCO. La Habana, 1964; págs. 94 y 95.

[iii] La indumentaria masculina en toda Europa Occidental a partir de 1800 había renunciado a la fantasía y el esplendor que la caracterizó durante cuatro siglos de moda aristocrática; quedaron atrás las cintas, los encajes, las decoraciones, pelucas y plumas. La austeridad representó la imagen del burgués, financiero, comerciante o político, quien sustituyó la vida cortesana y de armas por la de las tertulias, ópera, carreras y la bolsa. El traje masculino quedó así reducido a un número de prendas, marcado su uso según la ocasión: el frac, la levita y el chaqué; todas acompañadas por pantalones largos y chalecos cortos. Los géneros usados eran sobrios en textura y color, nada de bordados o incrustaciones, ni de sedas o satines; era la imagen de un burgués cuyo escenario era esencialmente urbano.

[iv] Una total transformación sufrió el traje femenino en menos de cinco años: el talle subió bruscamente y se colocó debajo de los pechos, el pesado vestido sobre el incómodo miriñaque o panier fue sustituido por una túnica simple, que apenas requería ropa interior; los tejidos pesados y excesivamente recargados cedieron su lugar a géneros ligeros y claros (batista, gasa, muselina).

[v] Eliza Ma. Hatton-Ripley. En: Viajeras al Caribe. Colección Nuestros Países. Casa de las Américas. La Habana. 1983; pág. 285

[vi]«Le Beau Monde», «La Belle Assamblés», «Le Follet», «Le Courreier des Salón», «Le Moniteurde les Modes», «Les Modes Parisiennes», «Le Journal des Demoiselles», «Le Petit Courrier des Dames», son algunos títulos de publicaciones, las cuales – en ocasiones traducidas al habla hispana- llegaban a las capitales de varios países del nuevo continente.

[vii] Debemos señalar que antes de llegar a mediados del siglo, contábamos con máquinas de coser tipo industrial y posteriormente las de uso doméstico. En 1857, a pocos años de creada la patente Singer, se estableció en La Habana el primer taller de confección a máquina.

[viii] A partir de la década de los 30, se destacó como sastre preferido por las clases acomodadas de la capital, Francisco Uribe, sargento primero beneficiado del Batallón de Pardos Leales de La Habana. Por sus relaciones sociales y su popularidad entre los elegantes de la época, Cirilo Villaverde lo incluyó en su obra Cecilia Valdés, siendo el «sastre de moda» (como lo llamaban sus contemporáneos) uno de los personajes del cuadro social descrito por el autor en su novela.

[ix] «El subteniente del Batallón de Morenos Leales de esta plaza Eusebio Marrero, ha trasladado su taller de sastrería de la cuadra de la ciudadela de La guardia, en la calle de Muralla, a la otra inmediatamente siguiente en la misma calle, unas cuantas puertas antes de la tienda de seda de los señores Velis. Marrero corta a la última moda y al gusto de quien lo ocupa. Tiene ya hechas y de todos los tamaños, casacas, levitas, chupas, chaquetas de librea y de distintos géneros, y es equitativo no menos que puntual, últimamente suplica el mencionado oficial Marrero que los señores todos lo honren ocupándolo.» (Diario de La Habana, 20 de enero de 1827).

[x]«El laborioso dibujo sobre la ropa de hilo fino y el bordado de los dibujos en delicados diseños de tela de araña, tan complicados que basta mirarlos para que los ojos le duelan a una (…) esa era la ocupación favorita de las señoras cubanas.» Eliza Ma. Hatton-Ripley. En: Viajeras al Caribe. Ob.cit. pág. 285

[xi] Los vestidos que llevan las damas reproducidas por el grabador siguen la línea de la moda europea. La silueta correspondiente a las décadas cuarenta y cincuenta del siglo pasado se caracterizaba por el volumen excesivo de la falda, logrado por el uso de la estructura interior llamada crinolina o jaula (malacov por los cubanos). Innumerables volantes superpuestos decoraban el volumen inferior del cuerpo, estrechísima cintura y corpiños escotados de hombro a hombro para los vestidos de noche. Podemos suponer que el rechazo al uso del tocado por parte de las cubanas se deba al deseo de lucir a sus anchas su tan celebrada cabellera, la cual realzaban únicamente con sencillos pero hermosos peinados. Ya sea ésta u otra la razón, es innegable que constituyó una peculiaridad en el vestir de la criolla la tendencia a no cubrirse sus cabellos.

[xii] Una visitante británica a nuestra isla, impresionada por la ausencia del sombrero en las cabezas de las damas cubanas y por el uso de vestidos escotados (reservados, según las normas, para la noche), escribió:» A duras penas uno ve el uso del sombrero aquí y estoy empezando a andar sin él (…) El primer día pensé que la omisión del sombrero era imposible, pero la costumbre general pronto lo hace a uno reconciliarse con ello y ayer salí en una volanta descapotada (…) con un vestido que en Inglaterra sólo lo llevaría por la noche.» Amelia Nurray. Carta XX. En: Viajeras al caribe. Ob.cit. pág.216.

[xiii] El predominio del color blanco en la indumentaria de las criollas era mayor que el utilizado por las damas europeas que seguían la moda francesa de la época de Luis Felipe y el Segundo Imperio, la cual desarrolló el gusto por tejidos como la muselina, linón, percal y los algodones estampados en sus tonalidades más sentimentales (pasteles y blanco), pero reservado, fundamentalmente, para los vestidos de noche.

[xiv] El pintor inglés Walter Goodman, de visita a nuestra isla, nos describe la vestimenta de los asistentes al banquete de bienvenida ofrecido a su llegada de Europa: «La asistencia de varias damas con sus claros trajes de muselina, los caballeros vestidos de dril blanco…» Walter Goodman. Un artista en Cuba. Consejo Nacional de Cultura. La Habana, 1965. pág.15

[xv] Se refiere a los hombres de Santiago de Cuba, zona en la que «…las características cubanas y las costumbres de sus habitantes se observan mejor(…)vestidos de dril blanco, sombrero de jipi-japa y zapatos de la mejor piel española(…) vende almidón, artículo de gran demanda en Cuba para estirar la ropa de dril blanco…» Ibidem. pág.241

[xvi] Llamaban la atención a quienes visitaban la isla, dos aspectos relacionados con la manera de adquirir sus trajes o tejidos las criollas. Uno de ellos era la costumbre generalizada de realizar las compras desde el coche, cuando más, en la puerta del establecimiento, pues era común «…ver un dependiente al pié de una volanta mostrando a las bellas ocupantas pieza tras pieza de fino género de lino y de transparente pinta; o probando uno y otro par de zapatos de cabritilla y satín en sus delicados pies.» (Louisa Mathilde Houston. Desengaño. En: Viajeras al Caribe. ob.cit, pág.299); así como la confianza que las damas depositaban en sus esclavas, a quienes encargaban de trasmitir a modistas y tenderos las prendas o tejidos que deseaban adquirir.

[xvii] En el censo realizado en 1872 se refleja cómo este oficio ocupó el segundo lugar dentro de todas las profesiones artesanales de la época y estaba concentrado fundamentalmente en manos de negros y mestizos:

blancos negros y mulatos

carpinteros 6,226 5,846

sastres 1,419 11,923

albañiles 3,726 41,890

[xviii] Adelaida de Juan. Pintura cubana: temas y variaciones. Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Ciudad de La Habana, 1978. pág. 25

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material

Cuba Material Cuba Material

Cuba Material

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!