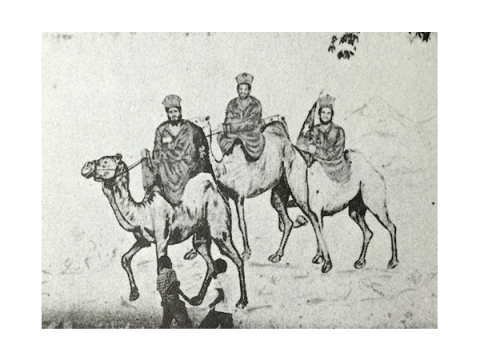

Mural con Fidel Castro, Juan Almeida Bosque y Che Guevara como los Tres Reyes Magos (fragmento). Años sesentas. Tomado de The Youngest Revolution.

La magia de Los Reyes Magos, por Vicente Vallejo:

Creer en Los Tres Reyes Magos fue una de las fantasías maravillosas de mi infancia. Como mi familia pertenecía a una clase media, podíamos darnos el lujo de hacer nuestras cartas todos los años a Gaspar, Melchor o Baltasar pidiéndoles los regalos y juguetes que nos harían felices por unos días, porque en la mayor parte de las ocasiones, después de una semana ya no les hacíamos mucho caso a los juguetes nuevos y regresábamos con mucha frecuencia a los más viejos, que eran, al mismo tiempo, los más queridos. Con esta óptica, los juguetes que nos regalaban en un año adquirían su verdadero valor al año siguiente.

Ya desde los primeros días de diciembre comenzaban las promesas de portarnos bien para poder escribir a Los Reyes con la seguridad de ser merecedores de su atención. Si nos portábamos mal, la terrible amenaza consistía en decirnos que los Reyes nos dejarían un saco de carbón debajo de la cama. En las circunstancias actuales de la Isla valdría la pena portarse mal, porque con la escasez energética que hay en la misma, un saco de carbón puede considerarse un regalo de lujo.

No puedo precisar con exactitud el momento exacto en que sufrí la decepción de saber que «los Reyes son los padres». Si recuerdo que fue un conocimiento adquirido suave, lenta y casi imperceptiblemente, de manera que no resultó una experiencia traumática. Primero fueron las dudas, cuando los niños mayores de la escuela, para demostrar su superioridad y con esa crueldad inocente característica de la infancia, nos explicaban con aire de sabihondos que los Reyes no podían existir, que era imposible que tres personas montadas en camellos repartieran juguetes por todo el mundo en una noche. Cuando no podían imponer este criterio, decían entonces que se habían hecho los dormidos en años anteriores y habían visto a sus padres colocando los juguetes en los sitios convenidos y otras tonterías por el estilo. Los más pequeños escuchábamos lo que decían, y aunque eran de una lógica aplastante, en mis más íntimos pensamientos me negaba a creer en sus argumentos y me aferraba con mi alma infantil a esa bella fantasía que había crecido conmigo. Cómo si la fantasía y los sueños pudiesen ser racionales! Cuando, lleno de dudas, regresaba a mi casa, mía padres y abuelos me hablaban de que los muchachos mayores decían esas cosas para mortificarnos y que teníamos que creer en los Reyes, de lo contrario estos se disgustaban y no nos traían nada. Así, con una mezcla rara de amores, dudas, amenazas, sueños, ilusiones y fantasías, hacíamos nuestras cartas con las peticiones y esperábamos ansiosos la llegada de Los Magos del Oriente con su preciosa carga para los que nos habíamos portado bien.

Las cartas a Los Reyes eran precedidas por unos paseos que dábamos por el pueblo para «ver las vidrieras». Estos se hacían temprano en las noches, habitualmente después de la comida, cuando íbamos a las diferentes tiendas que vendían juguetes y los exhibían en sus vidrieras. Además de los juguetes, se adornaban las tiendas con los tradiciones arbolitos de Navidad y los nacimientos de todos los tamaños y decoraciones donde se simbolizaba la venida al mundo del niño Jesús. Los establecimientos comerciales mostraban una variedad multicolor de las más diversas formas y dimensiones. Desde las muñecas y juegos de cocina y enfermeras para las niñas, y los autos, guantes de baseball y pelotas, ametralladoras, juegos de vaqueros y trenes eléctricos para los niños, entre otros. En aquella época no existían los juguetes electrónicos que hacen la delicia de los chicos actuales y que la mayoría de los padres y casi ningún abuelo son capaces de manipular.

Durante las noches, al regresar del paseo con las imágenes caleidoscópicas de los juguetes en nuestras mentes, salíamos al patio a mirar el cielo estrellado, donde podían verse tres estrellas brillantes dispuestas en una hilera casi vertical y separadas una de otra a la misma distancia, a las que identificábamos con Los Reyes Magos. Todas las noches, con ansiedad no disimulada, buscábamos esas estrellas, y no sé si por un fenómeno de autosugestión o por un capricho astronómico, a medida que transcurrían los días se nos antojaban cada vez más cerca. Todavía hoy no sé si estas estrellas pertenecen a alguna constelación, o han sido colocadas por Alguien para estimular la inagotable imaginación infantil y contribuir a la felicidad de millones de criaturas en el mundo. Hoy, con más de sesenta años, en los días cercanos a la Navidad, acostumbro a mirar al cielo y al ver Los Tres Reyes Magos hacer el mismo recorrido durante decenios, no puedo evitar emocionarme y darles las gracias por los maravillosos regalos que me trajeron en los primeros años de mi vida y por haber aceptado siempre, con mucho amor, mi dulce de guayaba con queso. Después de «ver las vidrieras» un sinnúmero de veces, hacíamos la carta con las peticiones con la «ayuda» de las personas mayores, pues había limitaciones que debíamos tener en cuenta a la hora de pedir. Claro que estas limitaciones no dependían de la economía familiar u otras vulgaridades terrenales (los niños no saben de eso), sino de la consideración que debíamos tener con la capacidad de carga de Los Reyes y sus camellos.

Absortos por este ambiente navideño y festivo esperábamos con mucha ansiedad la noche del 5 de Enero. Excitados, nos íbamos a la cama temprano. Había que dormir porque una de las reglas tácitas decía que los niños no podían ver a Los Reyes, pues estos se disgustaban y no dejaban nada de lo que traían. Con esos pensamientos, mi hermano y yo nos acostábamos temprano, pero no sin cumplir antes con un ritual casi religioso: dejar comida a los esperados visitantes. Nosotros vivíamos, a la sazón, en una casa colonial, de esas que tienen un patio interior con un aljibe en el centro del mismo. El aljibe tenía un brocal de más menos un metro cuadrado y unos treinta centímetros de alto, con una tapa metálica justamente en el centro del brocal. En este sitio dejábamos la comida y el agua para nuestros queridos Reyes y sus camellos. Cada año el menú era el mismo: dulce de guayaba en barra con queso blanco para los Reyes, hierba fresca, que cortábamos nosotros mismos, para los camellos y, desde luego, agua, pues no hay ser humano ni divino que se coma un buen pedazo de dulce de guayaba con queso si no tiene un vaso de agua que le «ayude a bajar» la guayaba. Después de acomodar todo cuidadosamente con los nombres de cada Rey y las respectivas cartas, nos íbamos a dormir. Y como no hay excitación, por grande que sea, capaz de quitarle el sueño a un niño, nuestros padres tenían que despertarnos temprano en la mañana con la feliz noticia de que los Reyes habían venido porque la comida que habíamos dejado en la noche no estaba y había huellas alrededor de las vasijas con agua, así como hierbas sobrantes alrededor del aljibe.

Todavía medio adormecidos nos tirábamos de la cama e íbamos directo al patio a comprobar la veracidad de lo que nos habían dicho nuestros padres. Al verificar que sólo quedaban algunas sobras de lo ofrecido no había dudas de que los Reyes nos habían visitado. Casi sin hablar y desbordantes de una alegría babilónica regresábamos a la habitación y buscábamos nuestros regalos debajo de las camas, que era el sitio tradicional de entrega. Aunque muchas veces los juguetes y regalos no coincidían totalmente con nuestros deseos, en lo más íntimo de nuestra alma infantil y de nuestra fantasía, gozábamos de uno de los momentos más sublimes de nuestras vidas y disfrutábamos hasta el éxtasis aquellos breves pero intensos e imperecederos minutos de, hasta entonces, nuestra corta existencia.

Cuando más sumergidos estábamos dentro de nuestro imaginario mundo, los adultos cometían la imperdonable torpeza de inmiscuirse en el mismo para decirnos barbaridades tales como «…los Reyes les trajeron tantos juguetes porque se portaron bien», o …»si se hubieran portado mejor a lo mejor les hubieran dejado más juguetes», o también …»tienen que cuidar lo que le trajeron los Reyes porque ya están más grandes y la pelota que les trajeron el año pasado se les perdió en la calle en el primer juego que echaron». Con esa crueldad involuntaria propia de los adultos, se ocupaban de regresarnos inmediatamente al mundo real, donde además de disfrutar de los juguetes teníamos que valorarlos y cuidarlos con una madurez que no se correspondía con nuestra edad.

Después de tomar obligados un apresurado desayuno salíamos a la calle a ver que habían dejado los Reyes en las casas de nuestros amiguitos y vecinos más cercanos e intercambiar los regalos. De esta manera, con los bates de unos los guantes y pelotas de otros se organizaba un juego de pelota (baseball) que duraba unos minutos pues inmediatamente después se intercambiaban bicicletas y patines, ametralladoras, arcos y flechas, pistolas y espadas, y todo lo que nuestra amistad infantil, despojada de todo egoísmo, pudiera concebir. Agotados los intercambios iniciales, al regresar a la casa, empezaban a llegar otros familiares y algunos amigos interesados en saber que nos habían traído los Reyes. Con exclamaciones de sorpresa compartían, entonces, nuestra alegría y excitación. Más tarde, salíamos a mostrar con orgullo parte de los juguetes que podíamos llevar con nosotros. La visita a la casa de los abuelos era también muy excitante, pues los Reyes eran tan generosos que siempre nos dejaban algún regalo deseado en la casa de nuestros abuelos. Así transcurría el día, y la impronta de la visita de aquellos magos del Oriente contribuía a forjar nuestro carácter futuro y a darnos una visión optimista del mundo, sin egoísmos y con un sentimiento, quizás inadvertido entonces, de profundo agradecimiento a todo lo bello, noble y generoso que nos ofrecía el mismo.

Todos mis Días de Reyes fueron excitantes y felices. El último que recuerdo, en 1959 ( también el último que tuve), fue quizás el más excitante y feliz de todos, pero fue también el que precedió a toda la desdicha, infelicidad e infortunio que se adueñó, casi sin darnos cuenta, de todo un país. Lo más premonitorio e irónico de todo lo que aconteció después es que en mis últimos Reyes yo tenía trece años y ya conocía la triste realidad de que los Reyes eran los padres. A alguien podrá parecerle una ingenuidad sin paralelos el hecho de que yo haya descubierto esta injusta realidad tardíamente, pero a fines de la década de los 50, en un pueblo oriental de la Isla, un niño de doce años era justamente eso: un niño. Las semanas previa al día de Reyes del año 1959 fueron días de una enorme tensión en Cuba. La lucha armada contra la dictadura de Batista estaba en su punto más álgido y todo el pueblo rezaba porque la guerra entre hermanos y el luto terminaran de una vez por todas en nuestra sufrida Patria. Nadie pudo imaginar nunca que estas últimas fiestas navideñas serían el desolador comienzo de un sinnúmero de navidades tristes para las familias cubanas que conocerían, a partir de ahora, el dolor y la tristeza de la separación, la división y hasta el odio entre seres de una misma sangre, y que permanece hasta hoy. Después de una nochebuena y una navidad marcadas por el dolor de la guerra, llegó el año nuevo con la inesperada, y entonces feliz noticia, de que el tirano había huido, que la revolución había triunfado, y que después de tanto luto, dolor y sacrificio, parecía que los cubanos íbamos a disfrutar de una vez y para siempre de los ideales de paz, libertad e independencia. Yo no entendía muy bien el alcance de todo esto, pero me sentía muy feliz porque la alegría era contagiosa.

El hecho de tener barba fue una característica importante en los combatientes de la Sierra Maestra (les llamaban barbudos), y se convirtió en un símbolo que sirvió para establecer una analogía entre los combatientes que «bajaban» de la Sierra y los Tres Reyes Magos. Lamentablemente para los cubanos, el símbolo cristiano asociado a los rebeldes de la Sierra fié brutalmente torcido, y el malvado Rey Mago Mayor en un acto de prestidigitación sin precedentes en la historia moderna de la humanidad, con un movimiento de su vara mágica hizo desaparecer los más caros y anhelados sueños de libertad e independencia de todo un país. En su brutal acto de magia desapareció la vergüenza, la ética, los principios, la moral y todas las tradiciones, cristianas o no, que contribuían a exaltar la nobleza, la humildad, la paciencia, la tolerancia y otras virtudes encaminadas a mejorarnos como seres humanos. Insatisfecho con el daño moral y en un acto de traición que haría palidecer de envidia a Judas Iscariote, el mago se propuso hundir en la más terrible miseria al heroico pueblo que lo condujo a la victoria, y utilizando de nuevo esa vara mágica que es la prepotencia y arrogancia combinada con el poder y la ineptitud hizo desaparecer, ante los ojos de todos, las infraestructuras existentes en el país, los alimentos tradicionales y no tradicionales, la ropa, el calzado y todo lo demás que tuviera relación con el bienestar de los cubanos. Al terminar el maquiavélico acto, el tenebroso Merlín del Caribe enterró su vara y ya no sabe, ni le interesa, como restaurar lo que eliminó con una indolencia sin precedentes. Lo único alentador en toda esta desgracia es que los cubanos encuentren un día la vara enterrada y la recuperen para que en nuestra Patria sea restaurados los valores y bienes temporalmente perdidos.

Para mi y otros muchos, sin embargo, lo mas doloroso de todo lo perdido fueron nuestros sueños. Nunca pude decirle a mis hijos que le escribieran una carta a Gaspar, Melchor o Baltasar, o que en la víspera del Día de Reyes, les dejaran comida y agua a los Reyes y sus camellos, porque cuando ellos nacieron ya hacía muchos (demasiados) años que los Tres Reyes Magos habían muerto para nuestros niños. Habían sido fusilados junto a los mejores sueños de los cubanos.

Vicente Vallejo

Harrison, NJ.

Diciembre, 2013.